Markierungsspaziergang 08.02.2026

/in Rückblicke/von Rudolf KaufmannSchwarzwaldverein unterwegs auf einem Markungsspaziergang rund um Metterzimmern, zu dem der Dachverband Natur Bietigheim-Bissingen e.V. einlud – erkundet wurde der Naturerlebnispfad durchs Mettertal

Lebensraum für zahlreiche Pflanzen und Tiere entlang der Metter – Der Biber weiß, wo es sich zu leben lohnt und auch der Eisvogel findet seinen Platz

Am Sonntag, 8. Februar 2026 führte der Dachverband Natur, in dem viele naturnahe Vereine zusammenkommen, so auch der Schwarzwaldverein Bietigheim-Bissingen e.V., eine spannende und informative Tour bei Metterzimmern durch.

Der Weg führte entlang der Metter, die sich linkerhand dahinschlängelt, während der Wanderpfad rechterhand von brachliegenden Wiesenterrassen gesäumt ist, auf denen in früherer Zeit Weinbau betrieben wurde. Diese sich selbst überlassenen Flächen werden in einiger Zeit bewaldet sein. Ohne den Eingriff des Menschen holt sich der Wald seinen Lebensraum zurück.

Wir machen Halt an einer Stelle, an der es eine kleine Befestigungsmauer zu bestaunen gibt, die bei Hochwasser unterirdisch verlaufende Gasleitungen und Abwasserkanäle vor Schäden schützen soll. Ohne diese Information hätte wohl keiner von uns Wanderern unter dem schönen Wiesengrund Leitungen und Rohre vermutet. Alles fühlt sich an wie unberührte Natur. Wir erfahren auch etwas über die kranken Erlen. Die mit rotem Punkt versehenen Bäume stehen zur Abholzung bereit. Sehr anschaulich erhalten wir Einblick in das Leben der am Wasser hausenden Biber, denn für sie bietet das kleine Mettertal alles, was das Herz begehrt. Im Sommer finden sie hier reichlich Nahrung in Gräsern, Brennnesseln, Löwenzahn, Schilf, Wurzelstöcken. Im Winter laben sich die pelzigen Kerle an den Rinden der Weiden, Erlen und Birken. Biber fällen aber auch Bäume, um an die Knospen und Rinden in der Krone zu gelangen. Was natürlich nicht gerade die feine Art ist. Gesehen haben wir keinen von den Gesellen, da sie sehr menschenscheu sind. Unweit der kleinen Befestigungsmauer gegen eventuelle Hochwasser entdecken wir am Ufer einen kleinen Erdabbruch. An diesem lehmigen Steilufer könnte ein Eisvogel seine Brutstätte angelegt haben. Auch am Naturdenkmal Bleiche kommen wir vorbei. Früher war der Südhang terrassierter Weinberg. Heute bietet der blütenreiche Halbtrockenrasen mit Büschen und Streuobstbäumen Lebensraum für zahlreiche Vogelarten und Insekten. Den Abschluss des Naturerlebnispfads, auf dem es übrigens auch immer wieder QR-Codes zum Scannen gibt, bildete der Besuch im Backhäusle in Metterzimmern. Hier wurden wir von der Vorsitzenden des Backhausvereins, Ute Silcher, mit Glühmost, Lauchkuchen und Butterkuchen empfangen. An bestimmten Backtagen können Backbegeisterte aus der Region noch in zwei historischen Backöfen auf Schamottsteinen ihr eigenes Brot in den Ofen schieben. Nähere Informationen zum Backhausverein sind zu erhalten über ute.silcher@silcher-bibi.de. Die Termine der Backtage finden sich unter www.backhausverein.org

Angelica Inhoffen

Bildunterschrift: Ideale Bedingungen für eine Brutstätte des Eisvogels

Mitgliederversammlung 06.02.2026

/in Rückblicke/von Rudolf KaufmannJahreshauptversammlung Scharzwaldverein

Ortsverein Bietigheim-Bissingen e.V.

Vorsitzende im Amt bestätigt und Ehrung langjähriger Mitglieder

Am Freitag, 6. Februar 2026 trafen sich im Nebenraum der 08 Vereinsgaststätte am Bruchwald die Mitglieder des Vereins. Nachdem die vereinsüblichen Punkte wie Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Jahresbericht der Vorsitzenden, Kassenbericht des Rechners, Bericht des Kassenprüfers und Entlastung der Vorsitzenden und des Rechners abgeschlossen waren, standen Wahlen auf dem Programm. Auf weitere zwei Jahre im Amt bestätigt wurde Wolfgang Meier in seiner Funktion als Vorsitzender, Wanderwart und Wegewart, Rudolf Kaufmann als Vorsitzender, Rechner und Schriftführer. Die Kassenprüfung obliegt auch weiterhin Bernd Wieczorek. Unterstützung gibt es für den im Mai vergangenen Jahres schwer erkrankten Vorsitzenden, Wanderwart und Wegewart, Wolfgang Wachter im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Hier übernimmt seit Mai Angelica Inhoffen Aufgaben in der Öffentlichkeitsarbeit, sodass die Aktivitäten des Vereins auch weiterhin in der lokalen Presse sowie im Magazin „Der Schwarzwald“, das vom Hauptverein in Freiburg herausgegeben wird, präsent sind. Ebenso nimmt Günter Schwarz als langjähriger 1. Vorsitzender und aktuell aktiv als Ehrenvorsitzender wichtige Aufgaben zur Unterstützung in allen Bereichen wahr.

Ein besonderer Augenblick am Freitagabend im Rahmen der Versammlung stellten die zahlreichen Ehrungen langjähriger Mitgliedschaften dar. Wunderschöne Blumensträuße wurden an Mitglieder überreicht für eine 25jährige Mitgliedschaft – Rosemarie und Horst Beck, Reiner Theurer, Rotraud Grajewski, Elsbeth und Karlheinz Peter und Hildegard Diepold. Die Ehrungen für 50 Jahre im Verein ging an Sonja Ettischer und Rosemarie Wolf. Auf 60 Jahre im Verein schauen Elfriede Gaiser und Annette Ottenbacher zurück. Strahlende Gesichter auch bei den Empfängern der Wandersocke-Urkunden, die für geleistete Wanderkilometer und die Anzahl der Teilnahme an Wanderungen insgesamt verliehen wurden. Über Bronze und 161 erwanderte Kilometer freute sich Karin Meier sowie Fritz Grothe. Silber ging an Karin Knäbel und Wilfried Steinkamp. Über Gold freuten sich Elke Barth und Bernd Wiezcorek.

Lust bekommen, auch mal dabei zu sein? Alle Wandertermine des Schwarzwaldvereins, bei denen auch Gäste stets herzlich willkommen sind, finden Sie jeweils dienstags in der Bietigheimer Zeitung abgedruckt.

Angelica Inhoffen

Tübingen

/in Rückblicke/von Rudolf Kaufmann

Auf nach Tübingen

Städtefahrt nach Tübingen am 28. Juni 2025. Raus aus den eigenen Stadtmauern und auf in die Erkundung der Universitätsstadt Tübingen. Mit dem Regio-Zug MEX12 von Bietigheim-Bissingen in etwas über einer Stunde bequem erreichbar.

Das Programm des Schwarzwaldvereins Ortsgruppe Bietigheim-Bissingen ist vielfältig. So sind sowohl Wander-Touren durch nahegelegene Naturschutzgebiete, in den Schwarzwald und auf die Schwäbische Alb als auch Städtefahrten darunter. Bevor es am darauffolgenden Samstag, den 5. Juli, zur Schwäbischen Alb ging, ein kleiner Rückblick auf den Tübingen Tag.

Achtzehn gut gelaunte Schwarzwaldvereinsmitglieder nebst Gästen saßen im Zug und freuten sich auf die Stadt Tübingen sowie eine vorab organisierte Stadtführung. Am Bahnhof angekommen, sich kurz im Schatten gedulden, und nach zwei Minuten begrüßte uns ein freundlicher junger Mann – Stadtführer. Ein Theologie- und Geschichtsstudent, der uns auf interessante Weise mit der Geschichte Tübingens vertraut machte. Gleich zu Anfang die Info, wir würden uns keine Zahlen merken müssen – oder fast keine. Nur 1477, das Jahr, in dem die Universität gegründet wurde, das sollte uns doch im Gedächtnis bleiben. Die Eselsbrücke dazu wurde gleich mitgeliefert: 2 x 7 = 14. Dass die Gründung der Universität mit dem Papst zu tun hatte, erfuhren wir. Im Jahr 1474 hatte Graf Eberhard im Bart bei Papst Sixtus IV. ein Bittschreiben zur Errichtung einer Universität eingereicht. Und natürlich war wie immer Geld im Spiel. Dieses kam aus priesterlichen Kreisen. Da die katholischen Geistlichen wegen des Zölibats keine Nachfahren hatten, überließen sie ihre Hinterlassenschaften zu wohltätigen Zwecken. Die Universität ist bis heute in Tübingen omnipräsent. Tübingen hat 90.000 Einwohner, davon sind ein Drittel Studenten. Jeder Dritte ist ein Student. – Tübingen wurde im zweiten Weltkrieg nicht zerstört, da es keinerlei Industrie besaß.

Ein besonderer Aspekt zu Tübingen bildet Friedrich Hölderlin, der sich als Theologiestudent mit Schelling und Hegel im Evangelischen Stift ein Zimmer teilte, bevor er als Hauslehrer nach Frankfurt ging, wo er der tragischen Liebe Susette begegnete. Zurück in Tübingen mit gebrochenem Herzen in sehr fragilem geistigem Zustand lebte er noch über dreißig Jahre lang beim Schreinermeister Ernst Friedrich Zimmer, der ihm im Turm eine Bleibe bot. Heute bekannt als Hölderlin-Turm, eine unerlässliche Station bei den Stadtführungen. Der Dichter Hölderlin wurde erst nach seinem Tod berühmt. Lediglich die Literaten-Szene bewunderte ihn und seine Lyrik schon zu Lebzeiten. Einige der wohl bekanntesten Verse finden sich in dem Gedicht „Hälfte des Lebens“.

„Hälfte des Lebens“

Mit gelben Birnen hänget

Und voll mit wilden Rosen

Das Land in den See,

Ihr holden Schwäne,

Und trunken von Küssen

Tunkt ihr das Haupt

Ins heilignüchterne Wasser.

Weh mir, wo nehm ich, wenn

Es Winter ist, die Blumen, und wo

Den Sonnenschein,

Und Schatten der Erde?

Die Mauern stehn

Sprachlos und kalt, im Winde

Klirren die Fahnen.

Friedrich Hölderlin

Hölderlin war 33 Jahre, als er diese Zeilen schrieb.

Was hat Hölderlin mit dem Schwarzwaldverein zu tun? – In Hölderlins Lyrik spielt die Natur und Naturempfindung eine sehr große Rolle.

Was wir mitnahmen aus diesem spannenden Tag waren wunderbare Eindrücke einer sehr lebendigen und anregenden Stadt. Unseren Rucksack auf dem Buckel, vollgepackt mit neuem Wissen, zogen wir zu unserer Schlusseinkehr am Neckarufer, dem Neckarmüller.

Ein sehr herzliches Dankeschön an unseren Wanderwart Wolfgang Meier und an alle, die an der Organisation mitgewirkt haben.

Angelica Inhoffen

Hafen Stuttgart

/in Rückblicke/von Rudolf Kaufmann

Schiff ahoi – der HAFEN STUTTGART- Industriehafen und wichtiger Knotenpunkt für Frachtlogistik und Gütertransport

Eine Erkundung. Nachdem die Wandergruppe des Schwarzwaldvereins Bietigheim-Bissingen zu Anfang des Jahres bereits den Kranhersteller LIEBHERR besucht hatte, ging es am 4. September nach Stuttgart Wangen zum Kai 9A, um von dort aus an einer spannenden Führung durch den Industriehafen Stuttgart teilzunehmen.

HAFEN STUTTGART – Kräne, Silos, Tanks, Verwaltungsgebäude, Container soweit das Auge reicht, Binnenschiffe, Güterwagons und LKWs. Ein logistischer Dreh- und Angelpunkt zwischen Schifffahrt und Schiene.

Der HAFEN STUTTGART liegt in Wangen am Neckar. Von Kai 9A, dem Treffpunkt für die zweistündige Führung, aus hat man einen wunderbaren Blick auf den idyllisch mit Weinreben bewachsenen Rotenberg und die berühmte Grabkapelle mit der legendären Aufschrift „Die Liebe höret nimmer auf“ – eine imposante Kulisse zum Industrie-Schauplatz HAFEN STUTTGART. Zwischen Plochingen und Mannheim beträgt das Gefälle 161 Höhenmeter. Das entspricht der Höhe des Ulmer Doms, was für die Schifffahrt eine Herausforderung darstellt. Eine Fahrrinnentiefe von mindestens 2,80m muss kontinuierlich gehalten werden, damit die Frachtschiffe mit der festgelegten Abmessung von 110 Metern Länge und 12 Metern Breite die Wasserstraße sicher befahren können. Gewährleistet werden die 2,80m durch die Schleusen. 27 sind es an der Zahl, die ein Binnenschiff von Plochingen bis Mannheim passieren muss. HAFEN STUTTGART – schnell wird unser Blick in den Bann gezogen von Containern, die in Treppen aufeinandergetürmt, darauf warten auf Schiff oder Schiene verfrachtet zu werden. Aber nicht lange bleibt so ein Turm in seiner Form, denn im Hafen wird rund um die Uhr gearbeitet und schon kommt das nächste Greiffahrzeug und dockt einen dieser schweren quaderförmigen Riesen an vier Ecken an, um ihn anschließend zielgenau auf einem Schiff oder Güterwagon zu platzieren. Faszinierend der Anblick. Baufahrzeuge wie Monster, mit Metallschneide-Aufsätzen und Greifarmen, um in der Sonne silbern glitzernden Schrott zu packen, um ihn auf einem Schiff zu stapeln. Den Güterumschlag zu Wasser machen hauptsächlich Sekundärrohstoffe aus, Schrott und Bauschutt sowie Erzeugnisse aus Land- und Forstwirtschaft. 32.000 Container wurden hier 2024 zu einem Fünftel auf dem Wasserweg umgeschlagen. Die verbleibenden vier Fünftel der Frachtgüter verteilten sich auf Schiene und Straße. Ein Vergleich: In Rotterdam sind es über 10 Millionen Container, die pro Jahr umgeschlagen werden. Doch auch mit den 32.000 Containern liefert der HAFEN STUTTGART einen wichtigen Beitrag zum Welthandel. Der Hafen Stuttgart, ein wichtiger und zentraler Güterumschlagplatz, auf dem Reedereien, Speditionen, Lagerhausgesellschaften, Produktionsunternehmen und Handelsfirmen ansässig sind, bietet insgesamt 3.500 Mitarbeitern einen Arbeitsplatz. Die starke Wirtschaftsregion rund um Stuttgart, geprägt von der Automobilindustrie PORSCHE, DAIMLER und Zulieferfirmen wie BOSCH und MAHLE hat mit dem Industriehafen in Stuttgart Wangen einen zentralen Güterumschlagplatz und Verkehrsknotenpunk geschaffen.

In der WICHTEL-Brauerei in Bad Cannstatt ließ die Gruppe den Ausflug bei Hefeweizen und Wichtelkuchen ausklingen. Ganz herzlichen Dank an Karin Knäbel, die diese interessante Führung initiiert und in der Durchführung zusammen mit Günter Schwarz betreut hat. VIELEN DANK euch beiden!

Autor: Angelica Inhoffen

Um den Rotenackerwald

/in Rückblicke/von Rudolf KaufmannWo die Orchideen blühen

Unterwegs mit dem Bietigheimer Schwarzwaldverein unter dem Motto ,,was blüht denn da“ auf einer idyllischen Rundwanderung durch die Naturschutzgebiete Hammelrain und oberer Wannenberg und dem unteren Leudelsbachtal.

Los ging es an der „Obsterfassungshalle“ Bissingen.

Ab hier führte die Wanderung auf einem leicht ansteigenden Weg in den Rotenacker Wald, auf dem alsbald der Bannwald des Naturschutzgebietes „Leudelsbachtal“ erreicht wird. Weiter auf dem Traufweg am Waldrand entlang und vorbei an Dolinen und Steinbrüchen kommt nach einiger Gehzeit der „Hammelrain“ mit dem Aussichtspunkt Enzblick . Hier gab es die ersten heimischen Orchideen zu bestaunen: Hummel- Ragwurze, deren Blüten aussehen wie Hummeln. Die Natur ist zuweilen trickreich und folgt eigenen Gesetzen. Durch das hummelähnliche Aussehen fliegen Hummelmännchen die Blüte an, weil sie meinen, hier ein paarungsbereites Weibchen entdeckt zu haben. Fehlanzeige. Wenn sie den Trugschluss bemerken, ist es aber schon zu spät. Sie haben sich Blütenstaub eingefangen, der nun an ihnen haftet. Beladen mit diesem Pollenpaket fliegen sie die nächste Blüte an und sorgen damit für deren Bestäubung. So vermehren sich die Orchideen. Ganz schön schlau.

Herrlich der Panoramablick von diesem Ort hinüber zu den Stromberghöhen und auf die weite Talaue der Enz.

Anschließend führt uns der Weg weiter am Waldrand entlang auf dem ehemaligen Schaftrieb hoch über dem Leudelsbachtal zur Markgröninger Stadtbrille mit dem Ausblick auf die alte Schäferlaufstadt Markgröningen. Auf der alten „Römerstraße“ und vorbei an der „Brennerin“ gelangen wir anschließend hinunter zur „Ölmühle“. Weiter auf dem Talweg – begleitet vom idyllischen Rauschen des „Leudelsbachs“ zur Linken und den von alten Steinmäuerchen gesäumten und unter Naturschutz stehenden Wiesenhängen und aufgelassenen Wengertschrannen zur Rechten – entdecken wir weitere heimische Orchideengewächse wie etwa die Bocks-Riemenzunge und das Knabenkraut. Ein wahres Naturparadies mit einer reichhaltigen Flora und Fauna heimischer Artenvielfalt. Bald ist auch die Leudelsbach- mündung in die Enz erreicht. Nun war es nur mehr ca. 1 km entlang der Enz, um beim Beginn des ehemaligen Holzkanals nach einem kurzen Anstieg das beliebte Ausflugslokal „Schellenhof“ zu erreichen, wo wir zur Schlusseinkehr erwartet wurden.

Vor dem Rückweg zur Bushaltestelle ein herzliches Dankeschön Günter Eichele, für den heutigen Wandertag auf den Spuren heimischer Orchideen.

Angelica Inhoffen

Rosenzeit: Rückblick auf eine Albwanderung

/in Rückblicke/von Rudolf KaufmannEduard Mörike

Wir stehen an der Felskante des Breitensteins und genießen den herrlichen Panoramablick über das Albvorland.

Im Weiterwandern gibt der Weg den Blick auf Ochsenwang, einem kleinen Ort frei. Hier hat Eduard Mörike von 1832 bis 1833 als Pfarrverweser gewirkt.

Hier im Pfarrhaus vollendete Mörike seinen Roman ,,Maler Nolte“, auch entstanden hier mehrere Gedichte sowie mit die schönsten Liebesbriefe der Weltliteratur.

Ganz in der Nähe ist der Auchtert, einst Lieblingsplatz Mörikes, über den er in seinem 1832 entstandenen Gedicht ,,Agnes“ folgendes schrieb:

,,Rosenzeit ! Wie schnell vorbei bist du doch gegangen !

Wär mein Lieb nur bleiben treu, sollte mir nicht bangen.

Um die Ernte wohlgemut Schnitterinnen singen.

Aber ach ! Mir armes Blut will nichts mehr gelingen.

Schleiche so durchs Wiesental, als im Traum verloren,

nach dem Berg da, tausendmal, er hat mir Treu´ geschworen.

Oben auf des Hügels Rand wein ich bei der Linde;

an dem Hut mein Rosenband, spielet mit dem Winde.

Besuch beim DLR

/in Rückblicke/von Rudolf KaufmannStart – Countdown der Ariane 5

ten- nine- eight- seven-six- five- four- three- two- one- zero

Auf den Spuren der Raketenpioniere

Hermann Oberth, Wernher von Braun und Eugen Sänger

Unter diesem Motto besichtigte eine Gruppe des Bietigheimer Schwarzwaldvereins das 1959 durch Prof. Eugen Sänger gegründete DLR Raumfahrtzentrum Lampoldshausen, um sich über die Entwicklung von Raketentriebwerken zu informieren.

Zu Beginn fragten die Organisatoren die Teilnehmer wo ist eigentlich Lampoldshausen? Und viele antworteten: keine Ahnung.

Hier bei Lampoldshausen, im Hardthäuser Wald zwischen dem Kocher und der Jagst testen DLR- Ingenieure auf zahlreichen Prüfständen Raketenantriebe. Diese stellen eine Voraussetzung dafür dar, Antriebstechnologien bis zu ihrer Einsatzreife zu entwickeln und ihre Qualität sicherzustellen. Die Kernkompetenz liegt dabei auf dem Betrieb von Höhensimulationsanlagen, die es erlauben, Triebwerke unter nahezu realen Weltraumbedingungen zu testen.

Forschung im Fokus: Raumfahrtantriebe der Zukunft !

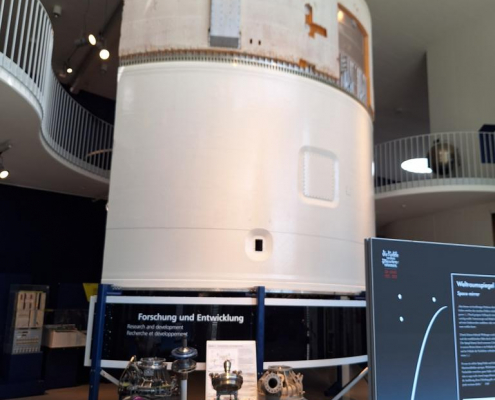

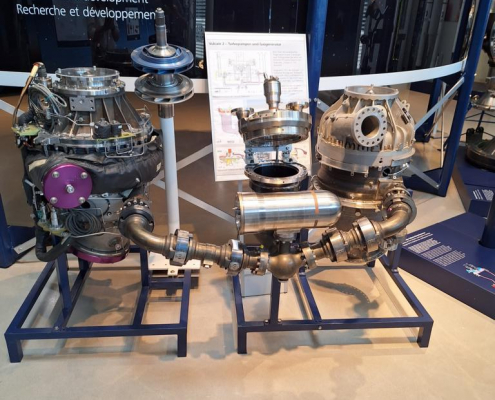

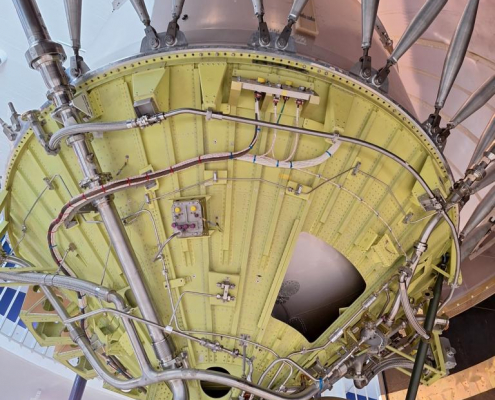

Nach dieser einstündigen Dia/Video-Informationsschau erfolgte ein informativer Rundgang durch die Ausstellungshalle, um an Modellen und auch an Originalen die Raketentriebwerke und ihre Funktion kennenzulernen.

Von der Wasserfallrakete und über die Triebwerke der Vulcain, Aestas und das Oberstufentriebwerk der Ariane 5 konnte alles in Augenschein genommen werden.

Auf die Frage wie eine Rakete gelenkt wird konnte an einem Modell beantwortet werden, durch die verstellbaren Triebwerke. Auch die Erforschung neuer Treibstoffkombinationen nimmt einen wichtigen Forschungsplatz ein.

Da die Zündung der 3. Raketenstufe erst auf 100 km. Höhe erfolgt, also im Luftleeren Raum ist die Entwicklung der Brennkammern ein großer Forschungsbereich welcher hier im neuesten Prüfstand Europas auf dem weitläufigen Forschungsgelände erfolgt.

Mit dem anschließenden Mittagsessen in der Betriebskantine und einem kleinen Spaziergang entlang des Forschungsgeländes endete die informative Besichtigung des DLR Zentrums.

Mit vielen neugewonnenen Einblicken und Informationen über die Raketenantriebe bestiegen wir den Linienbus zur Rückfahrt nach Möckmühl im Jagsttal.

Nach so viel Technik erfreuten wir uns alle auf einem kleinen Rundgang durch die Historische Möckmühler Altstadt mit ihren Sehenswürdigkeiten.

Der krönende Tagesabschluss erfolgte mit der Einkehr in einem Eiscafé auf dem oberen Marktplatz, verbunden mit dem Dank an die Organisatoren Karin und Günter.

Und, die Bahn brachte uns alle wieder wohlbehalten nach Hause!

Bericht: W. Wachter Bilder: G. Schwarz

Unterwegs im Heuchelberg

/in Rückblicke/von Rudolf KaufmannUnbeständige April – Wetterlage war im voraus angesagt zur heutigen Heuchelbergwanderung des Bietigheimer Schwarzwalvereins was aber die zahlreich erschienenen Wanderfreunden/innen nicht im geringsten störte um mit der Bahn zum Wanderausgangsort nach Stetten am Heuchelberg zu fahren.

Dieser traditionsreiche Weinbauort in idyllischer Lage im Tal der Lein gelegen gehörte in früherer Zeit Zeit dem Kloster Hirsau, den Herren von Vaihingen und Neippberg und den württembergischen Herrschern. Seit dem 16. Jahrhundert ist hier der Weinbau urkundlich bezeugt.

Nun aber losmarschiert durch den alten Ortskern mit der spätgotischen Pfarrkirche welche dem heiligen Philippus und Jakobus geweiht ist, sowie dem Rathaus und der alten Kelter und dem historischen Backhaus und den zahlreichen alten Fachwerkhäusern.

Entlang des Pfullinger Hofes mit seinem Golfplatz wandern wir immer leicht ansteigend hinein in ein stilles Nebental der Lein und später durch die Stettener Weinlagen hoch zum alten Heerweg auf der Heuchelberghöhe. Schemenhaft der Blick zurück nach Stetten und über die Hügellandschaft des Kraichgaues.

Hier weist uns das Wegezeichen zur ehemaligen Burganlage Rotenbrunnen einst im Besitz der Herren von Stetten im 12. Jahrhundert. Nur noch eine gefasste Brunnenquelle erinnert an diese Burganlage.

Vorbei an alten Grenzsteinen führt die Wanderstrecke hinüber in die bekannte Waldgaststätte ,,Neuer Berg“ wo wir zur Einkehr erwartet wurden.

Weit schweift der Blick von hier aus bei klarer Sicht bis zum Katzenbuckel im Odenwald, zum Steinsberg und hinab nach Stetten.ein herrlicher Ort hier oben auf der Heuchelberghöhe.

Frischgestärkt anschließend der Abstieg durch den Wald und die Stettener Weinlage Lobenberg, in der das Stettener Weingut Kümmerle in den Sommermonaten einen Weinausschank betreibt.

Von hier aus war es nicht mehr weit zum Stettener Bahnhof zur Heimfahrt über Heilbronn nach Hause.

Unserem Rolf ein Dankeschön für den heutigen Wandertag…….

Scheinte auch heute nicht die Sonne, so lachte sie uns dem Weine an !

Adressen

Schwarzwaldverein Bietigheim-Bissingen e.V.

Vorsitzende

Wolfgang Meier

Beethovenstr. 14

75428 Illingen

E-Mail: womeier-3@t-online.de

Rudolf Kaufmann

Zimmerer Pfad 83

74343 Sachsenheim

E-Mail: rudolf_kaufmann@freeenet.de

Adressen

Schwarzwaldverein Bietigheim-Bissingen e.V.

Vorsitzende

Wolfgang Wachter

Weingartweg 10

74321 Bietigheim-Bissingen

E-Mail: w.wachter@svbibi.de

Aktuelles

Auf Hölderlins Spuren21. Februar 2026 - 17:42

Auf Hölderlins Spuren21. Februar 2026 - 17:42Schwarzwaldverein Bietigheim-Bissingen e.V. – Winterwanderung am Valentinstag IN HÖLDERLINS LANDSCHAFT rund um Nürtingen Wieder einmal hatten sich die Mitglieder des Schwarzwaldvereins auf die Spuren Friedrich Hölderlins begeben. Doch diesmal war […]

Markierungsspaziergang 08.02.202618. Februar 2026 - 17:40

Markierungsspaziergang 08.02.202618. Februar 2026 - 17:40Schwarzwaldverein unterwegs auf einem Markungsspaziergang rund um Metterzimmern, zu dem der Dachverband Natur Bietigheim-Bissingen e.V. einlud – erkundet wurde der Naturerlebnispfad durchs Mettertal Lebensraum für zahlreiche Pflanzen und Tiere entlang […]

Archiv

- Februar 2026

- Januar 2026

- Dezember 2025

- November 2025

- Oktober 2025

- September 2025

- August 2025

- Juli 2025

- Juni 2025

- Mai 2025

- April 2025

- März 2025

- Februar 2025

- Januar 2025

- Juli 2024

- März 2024

- Dezember 2023

- November 2023

- August 2023

- Juli 2023

- April 2023

- September 2022

- August 2022

- Juli 2022

- Juni 2022

- April 2022

- März 2022

- Februar 2022

- Oktober 2021

- September 2021

- August 2021

- April 2021

- September 2020

- August 2020

- Mai 2020

- April 2020

- März 2020

- Januar 2020

- November 2019

- Oktober 2019

- September 2019

- Juli 2019

- Juni 2019

- Mai 2019

- April 2019

- März 2019

- Januar 2019

- Dezember 2018

- November 2018

- Oktober 2018

- September 2018

- August 2018

- Juli 2018

- Juni 2018

- Mai 2018

- April 2018

- März 2018

- Februar 2018

- Januar 2018

- Dezember 2017

- November 2017

- Oktober 2017

- September 2017

- August 2017

- Juli 2017

- Juni 2017

- Mai 2017

- April 2017

- März 2017

- Februar 2017

- Januar 2017

- Dezember 2016

- November 2016

- Oktober 2016

- September 2016

- August 2016

- Juli 2016

- Juni 2016

- Mai 2016

- April 2016

- März 2016

- Februar 2016

- Januar 2016